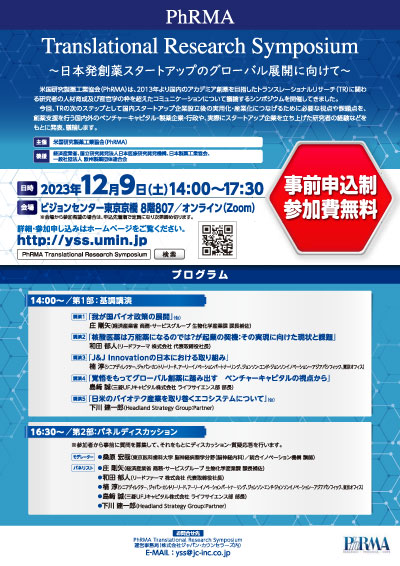

PhRMA(米国研究製薬工業協会)は、2013年より日本国内におけるアカデミア創薬の推進を目的として、トランスレーショナルリサーチ(TR)に携わる研究者の育成や、産官学の垣根を越えたコミュニケーションの促進をテーマとしたシンポジウムを開催してきました。

また同年より、将来の創薬を担う若手研究者を対象とした「Mansfield-PhRMA研究者プログラム」を実施し、これまでに約100名が米国での研修を経験しています。初期の参加者の中には、現在では教授やTRセンター長として国内のアカデミア創薬を牽引する立場にある研究者もおり、プログラムの成果が確実に現れています。

PhRMAでは、本プログラムを通じて、若手とリーダー研究者との交流・学びの機会を提供し、日本政府が掲げる「創薬力向上」の実現に寄与してまいります。

米国研究製薬工業協会(PhRMA)/湘南ヘルスイノベーションパーク(湘南アイパーク)

日本製薬工業協会(JPMA)

一般社団法人 欧州製薬団体連合会(EFPIA)

国立研究開発法人 日本医療研究開発機構

モーリーン・アンド・マイク・マンスフィールド財団

厚生労働省

国内アカデミア研究者、及びTRに関わる研究者・サポーター

Mansfield-PhRMA研究者プログラムスカラー

湘南アイパークに入居している企業・団体、メンバーシップ企業

会場参加(150名)

オンライン参加(100名)

(参加無料・事前登録制)

※会場参加のお申し込みは締め切りました。オンライン参加は引き続きお申込みいただけます。

| 開会挨拶 | 13:00~ | |

| 概要説明 | 13:05~ | |

| 第1部:基調講演 |

講演1

人が未来をつくる──マンスフィールド–PhRMA研究者プログラムの軌跡 安藤 直美 |

|

|

講演2

「国内アカデミア創薬に対してグローバル企業の視点から」 楠 淳 |

||

|

講演3

「日本型創薬エコシステムについて~現場の視点から~」 藤本利夫 |

||

|

講演4

「国内の創薬ベンチャーエコシステム支援強化事業について国側の視点から」 内田 隆 |

||

|

休憩

|

||

| 第2部 | 14:45~ |

アカデミア創薬の現状と展望について

日本の創薬力向上のためにアカデミアが担うべき真の役割とは何か 永井純正 アカデミアにおける創薬・開発の実践と教育の役割 橋詰淳 脳を直す幹細胞製品の上市に向けた挑戦 川堀真人 規制当局の視点から考える創薬力強化の将来展望 稲垣絵海 |

|

パネルディスカッション

※参加者から事前に質問を募集して、それをもとにディスカッション・質疑応答を行います。 モデレーター 久保田文 |

||

| 閉会挨拶 | 17:25~ | |

| 懇親会 | ||

PhRMA Translational Research Symposium運営事務局(株式会社Airz内)

MAIL:seminar@airz.co.jp

第1部:講演1 講師

安藤 直美

モーリーン・アンド・マイク・マンスフィールド財団 東京事務所 総務・プログラムマネージャー

<略歴>

2020年4月より、モーリーン・アンド・マイク・マンスフィールド財団に総務・プログラムマネージャーとして勤務。これまで民間企業、公的機関、国際機関、NGOなどにおいて多岐にわたる業務を経験し、近年は渉外・広報や国際交流を中心とした事業運営・管理に従事している。

大学卒業後、株式会社プレステージ・インターナショナルに勤務したのち、米国に留学。その後は在京サウジアラビア大使館に勤務しながら、NPO法人難民支援協会の理事も務めた。2002年から2006年にかけては、国連パレスチナ難民救済事業機関(UNRWA)ガザ本部にて、広報室情報担当官および渉外部における日本政府・NGO担当の渉外・プロジェクト担当官として、人道支援活動に従事。マンスフィールド財団に加わる直前には、(独)国際交流基金 日米センターにて5年間勤務。日本文化を米国市民に紹介するためのボランティア派遣を中心とする草の根交流プログラムや、米国の大学・団体等を対象とした知的交流助成事業を担当した。

東京外国語大学にてアラビア語の学士号を取得後、ミズーリ大学コロンビア校にてジャーナリズムの修士号、英国ウォーリック大学にて国際開発法および人権法の法学修士号(LL.M.)を取得。

第1部:講演2 講師

楠 淳

Senior Director, Japan Country Lead & Reginal Strategic Sourcing Liaison,

External Scientific Innovation APAC, Tokyo Office, Johnson & Johnson

<略歴>

第1部:講演3 講師

藤本 利夫

アイパークインスティチュート株式会社 代表取締役社長

<略歴>

第1部:講演4 講師

内田 隆

国立研究開発法人日本医療研究開発機構(AMED)創薬エコシステム推進事業部長

<略歴>

第2部:登壇者

永井 純正

京都大学医学部附属病院先端医療研究開発機構医療開発部部長、

京都大学大学院医学研究科橋渡し研究推進学分野教授

<略歴>

第2部:登壇者

橋詰 淳

名古屋大学医学部附属病院先端医療開発部教授、名古屋大学大学院医学系研究科臨床研究教育学教授

<略歴>

第2部:登壇者

川堀 真人

北海道大学脳神経外科講師、(株)RAINBOW取締役CT

<略歴>

第2部:登壇者

稲垣 絵海

独立行政法人 医薬品医療機器総合機構

再生医療製品等審査部 審査専門員(臨床医学担当)

<略歴>

浜松医科大学医学部 卒業

慶應義塾大学医学部 眼科学教室 入局

慶應義塾大学医学部 眼科学教室 助教

文部科学省卓越した大学拠点形成事業 研究員

慶應義塾大学医学研究科大学院 博士課程 卒業

日本学術振興会 特別研究員PD ,RPD (post-doctal fellow)

慶應義塾大学医学部 眼科学教室 特任講師

(再生医療等製品の非臨床試験・臨床試験、疾患モデリングに従事)

PhRMA-Mansfield Translational Research Scholar (FY 2022 Cohort 8)

慶應義塾大学健康マネージメント研究科公衆衛生学 修士課程 卒業 (早期終了)

独立行政法人医薬品医療機器総合機構 審査部審査専門員(臨床医学担当)

第2部:パネルディスカッションモデレーター

久保田 文

日経バイオテク編集長

モーリーン・アンド・マイク・マンスフィールド財団 総務・プログラムマネージャー

人が未来をつくる──マンスフィールド–PhRMA研究者プログラムの軌跡

2013年にマンスフィールド財団と米国研究製薬工業協会PhRMAの協力により創設された「マンスフィールド–PhRMA研究者プログラム」の概要、その10年の歩みについて、過去のツアーの写真などを交えてご紹介いたします。

本プログラムは、「制度からではなく、人から始める」という理念のもと、日本の若手研究者や医療従事者が、米国の最先端である“橋渡し研究(トランスレーショナル・リサーチ)”に触れ、その知見を日本に還元することを目的としています。

これまでに10期・約100名の参加者が、米国の国立衛生研究所(NIH)や米国医薬品局(FDA)、大学、スタートアップ、製薬企業、投資家など、米国の医薬品研究・開発の現場を訪問してきており、今年9月には11期が米国訪問します。参加者は帰国後、アカデミアと産業界の橋渡しなど、患者団体との連携、ベンチャーの設立など、参加者自身のキャリア形成や日本の医療政策において具体的な変化をもたらしています。

Senior Director, Japan Country Lead & Regional Strategic Sourcing Liaison

External Scientific Innovation APAC, Tokyo office, Johnson & Johnson

「国内アカデミア創薬に対してグローバル企業の視点から」

2010年頃よりグローバル製薬企業の医薬品研究開発モデルは内製型からネットワーク型へとシフトが進み、15年後の今日、アカデミア研究をベースとした創薬スタートアップは重要なシーズソースである。日本では多くのノーベル賞学者を輩出するなど、世界的に見てもアカデミア研究には強みがあるものの、その研究成果を社会実装につなげているとは言い難く、特に創薬の分野では、欧米に比べて後塵を拝しているのが実情である。また近年、日本に比較して中国や韓国の創薬スタートアップの存在感が急速に高まっている。

モダリティーの多様化や科学技術の進歩に伴う新薬の研究開発費高騰、成功確率の低下、リスクを回収する場としての日本市場の魅力度の相対的低下など、創薬シーズの社会実装へのハードルが年々高まる中、周辺技術を含む創薬研究を目指すアカデミア研究者、起業家ならびに企業は、世界市場、特に欧米市場での展開を見据えた思考や情報収集、研究活動をするべきであるが、当初よりこれらの点について十分に行われて来なかったと感じている。

演者は、製薬企業における長年の創薬経験をベースとして2014年より、J&Jにおいていわゆる「オープン・イノベーション」活動を行ってきた。すなわち日本をはじめ韓国や中国のスタートアップならびに企業の早期創薬シーズや周辺技術に対する評価やアドバイス、多くの各種契約(共同研究やライセンス他)を主導してきた。本講演では、J&Jにおける日本の創薬エコシステムへの貢献を紹介すると共に、演者の経験をもとに日本におけるアカデミア創薬や創薬エコシステムの現状と可能性等ついて私見を述べる。

日本医療研究開発機構 創薬エコシステム推進事業部 部長

国内の創薬ベンチャーエコシステム支援強化事業について国側の視点から

近年の新薬の大半は創薬ベンチャーが開発したものであり、今般のパンデミックに際していち早くワクチン開発に成功したのも創薬ベンチャーです。新薬の開発には多額の資金を要しますが、我が国の創薬ベンチャーエコシステムでは、欧米等と比較しても、必要な開発資金を円滑に確保しづらいのが現状です。

このような状況を受け、令和3年6月に閣議決定された「ワクチン開発・生産体制強化戦略」のもと、感染症のワクチン・治療薬に関連する技術の実用化開発を行う創薬ベンチャー企業を支援する目的で本事業が創設されました。さらに、令和4年10月には「『新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画』の実施についての総合経済対策の重点事項」において、本事業について「今後、支援対象を感染症関連以外で資金調達が困難な創薬分野にも広げる方向で、支援を強化する」旨が盛り込まれました。

本事業では、大規模な開発資金の供給源不足を解消するため、創薬に特化したハンズオンによる事業化サポートを行うベンチャーキャピタル(VC)を認定し、その認定VCによる出資を要件として、非臨床試験、第1相臨床試験、第2相臨床試験もしくは探索的臨床試験の開発段階にある創薬ベンチャーが実施する実用化開発の支援としていましたが、バイオ医薬品等における最終開発候補品特定までの難度を鑑み、認定VCから出資を得ていることを要件に、最終開発候補品を特定するための研究開発資金を新たに補助対象とする弾力的なアーリーステージの支援も加えて、日本の創薬ベンチャーエコシステムの底上げを図ります。特に、創薬ベンチャーの十分な売上や成長を図るべく、日本に加えて海外市場での事業化を行う計画についても積極的に支援します。

本講演では、本事業内容を振り返り、グローバル展開を含めた今後の期待等についてご説明します。

京都大学医学部附属病院先端医療研究開発機構医療開発部部長、京都大学大学院医学研究科橋渡し研究推進学分野教授

日本の創薬力向上のためにアカデミアが担うべき真の役割とは何か

京都大学医学部附属病院 先端医療研究開発機構は京都大学医学部附属病院における研究支援組織(ARO:Academic Research Organization)であり、その中で私が部長を務める医療開発部は基礎研究段階から医師主導治験立ち上げまでの広範な領域をカバーしている。

医療開発部では、現在京都大学が採択又は認定されている下記の公的事業の事務局を担当している。

文部科学省:橋渡し研究支援機関(橋渡し研究支援プログラム 異分野融合型研究開発推進支援事業を含む)

厚生労働省:臨床研究中核病院におけるベンチャー支援

日本医療研究開発機構(AMED):再生・細胞医療・遺伝子治療研究実用化支援課題(規制・社会実装支援課題)

AMED:優れた医療機器の創出に係る産業振興拠点(オープンイノベーションハブ拠点)

医薬品医療機器総合機構での審査経験に加えて、2016年度(第4期)に参加したマンスフィールド-PhRMA研究者プログラムでの経験は、私がこれらの事業において実務統括の役割を担う上での基盤となる貴重なものであった。

京都大学では上記の多くの事業費を獲得することでAROの中では恵まれた体制構築が可能となっており、また、いずれの事業も国が掲げた適切な理念の下で制度設計されたものだが、AROの運営やアカデミア創薬には多くの課題が山積している。本講演では、実務を統括する立場から、それらの課題を踏まえた上で日本の創薬力向上のためにアカデミアが担うべき真の役割とは何かについてお話ししたい。

名古屋大学医学部附属病院先端医療開発部教授、名古屋大学大学院医学系研究科臨床研究教育学教授

アカデミアにおける創薬・開発の実践と教育の役割

名古屋大学先端医療開発部は、名古屋大学医学部附属病院の理念である「診療・教育・研究を通じて社会に貢献します」のもと、4つの基本方針の一つである「次代を担う新しい医療を開拓すること」を目標に掲げています。この理念に基づき、日々、先端医療開発に関わる各種支援業務に取り組んでいます。先端医療開発部は、先端医療・臨床研究支援センターとデータセンターから構成され、基礎研究から保険収載に至るまでのプロセスを一気通貫で支援しています。

しかし近年、医薬品・医療機器の開発は大きな転換期を迎えています。薬事承認におけるリアルワールドデータ(Real World Data: RWD)の活用、臨床研究におけるデジタルトランスフォーメーション(Digital Transformation: DX)の進展、患者報告アウトカム(Patient-Reported Outcomes: PRO)を用いた評価指標の採用など、先端医療開発のあらゆる段階において新たな技術や概念が導入されています。さらに、患者・市民参画(Public and Patient Involvement: PPI)の重要性も高まっており、臨床研究を取り巻く環境の変化に、先端医療開発部単独で対応することは困難になりつつあります。

こうした背景を踏まえ、名古屋大学医学部では2021年4月に「臨床研究教育学」を新設しました。本講座は、医学部生の臨床研究リテラシー向上と支援人材の体系的育成、さらに次世代研究者の育成を両立させる教育・研究環境の整備に注力しています。医療現場に根ざした研究課題の創出と、その社会実装までを俯瞰できる人材を育成することを目的とし、先端医療開発部と密接に連携しながら、実学としての臨床研究教育のモデル構築を進めています。

これらの取り組みを通じて、名古屋大学医学部附属病院を拠点とした新しい臨床研究支援モデルの構築を目指し、中部から全国、そして世界へと、社会に資する医療イノベーションを発信していきたいと考えています。

北海道大学脳神経外科講師、(株)RAINBOW取締役CTO

脳を直す幹細胞製品の上市に向けた挑戦

脳外科医として様々な理由で脳が障害された患者を診察しているが、亜急性期以降はほぼ回復が見込めないのが現状であり、患者・家族の筆舌し尽くしがたい苦労・苦悩に心を痛めてきた。これを打開すべく北海道大学脳神経外科では2000年より幹細胞研究を行っており、初期の段階から「間葉系間質細胞、自家細胞、脳内投与」をプリンシパルとしてきた。2014年に厚労省革新的再生医療等製品実用化促進事業、2015-20年にAMED再生医療実用化研究事業を受け、脳梗塞の細胞治療に関する開発ガイドラインの発出と脳梗塞患者に対する自家幹細胞移植の第1相医師主導治験(Kawabori et al. Med 2024)を行った。想定以上の効果を実感したが、自家細胞の持つ高コスト体質への忌避感からライセンシングは全くうまくいかなかった。ちょうどそのタイミングでPhRMA-Mansfieldプログラムで米国での創薬がどのように進んでいるかを学ぶ素晴らしい機会を得た。それも踏まえ、この治療法に十分な可能性を感じた我々は大学発スタートアップを設立し、VC等からのリスクマネーを入れて先に進むこととした。事業計画等の策定には公的機関(経産省・中小企業庁・北海道)の支援を受けながら、2回の資金調達で大きく前進することが出来た。会社として2つの重要方針:①低コスト培養法の確立(閉鎖系培養の全自動化)と②迅速な治験開始を設定し、①の技術が80%程度確立した2024年12月より②第2a相の企業治験を北大病院にて開始した。現在、残りの20%の技術開発(ロジスティック周り)と並行して2028年に全国多施設にてPivotal試験となる第2b相に向けた資金調達を進めている。

医師・研究者は研究開発や治験遂行の経験はあるが、資金調達・会社運営(雇用・財務・法務)などの知識が少なく、起業に尻込みしてしまう事も容易に想像されるが、起業自体のハードルはそれほど高くない。日本の医師の持つ粘り強さ的気質は米国には無い新たな形の創薬ベンチャーを生み出せる強みだと思われる。道半ばではあるが、発表者の苦労した(している)経験を皆さんと共有し、日本の創薬力強化の先行例(or反面教師)としていただければ幸いです。

独立行政法人 医薬品医療機器総合機構

再生医療製品等審査部 審査専門員(臨床医学担当)

規制当局の視点から考える創薬力強化の将来展望

日本の創薬力強化は、革新的医薬品や再生医療等製品の早期実用化を実現し、患者のQOL向上や社会保障の持続可能性確保に寄与する重要な課題である。医薬品医療機器総合機構(PMDA)は、創薬エコシステムの一翼を担い、開発から承認に至る一連のプロセスを円滑に推進するための体制を整備している。本講演では、PMDA再生医療製品等審査部門の役割を中心に、相談、助言から審査に至るまで、開発初期段階からのシームレスな支援体制についても紹介をする。2022年度(第8期)に参加したマンスフィールド-PhRMA研究者プログラムは、米国におけるトランスレーショナルリサーチ、医療政策、医薬品研究開発、規制科学の最先端に触れ、若手研究者として、知見とネットワークを深める貴重な機会となった。産学官の人材交流と共通言語による議論の重要性、さらにはヘルスケアの多様なステークホルダー全体での協調と活性化の必要性を強く感じ、規制当局への出向の転機となっている。本シンポジウムを通じて、革新的医療技術の社会実装加速へ向けて、産学官連携のさらなる深化や、創薬エコシステムの活性化を目指す将来展望についても討議できれば幸いである。

2013年から「ヤング・サイエンティスト・プログラム」の一環として米国研究製薬工業協会(PhRMA)の支援のもと、モーリーン・アンド・マイク・マンスフィールド財団(本部:米国ワシントンDC)とともに実施している、グローバルに活躍する人材育成を目的とした米国研修プログラムです。

具体的には、医薬に携わる日本の若手研究者を米国に短期間派遣し、米国におけるトランスレーショナルリサーチ、保健医療政策、医薬品研究、規制慣行について知見を広げ、この経験をもとに新たなシーズ創出へと活かす機会を提供しています。

派遣される日本の医療・医薬品研究分野に携わる研究者の方々は、ワシントンDC、フィラデルフィアおよびボストン等において、米国政府の医療政策部署、シンクタンク、医薬品研究部門、民間製薬会社、大学等における関係者が、それぞれ新薬開発から製品化に至るまでの過程でどのように連携しているかを含め、米国のトランスレーショナルリサーチや医療エコシステムの実情を幅広く学ぶ機会を得ています。

今回のシンポジウムにも、「マンスフィールド-PhRMA研究者プログラム」参加経験者の方々が参加予定です。

2025年8月20日、湘南アイパークにて「PhRMA Translational Research Symposium 2025」が開催された。

本シンポジウムは、米国研究製薬工業協会(PhRMA)と湘南アイパークの共催により、日本のアカデミア創薬の推進と国際的な研究交流を目的として現地とオンラインを合わせ、国内外の研究者・行政担当者・製薬企業関係者など幅広い参加者が集まった。

ー開会挨拶ー

PhRMA日本代表のハンス・クレム氏が2013年に開始された「Mansfield–PhRMA研究者プログラム」は、すでに100名を超える若手研究者を米国に派遣しており、帰国後は教授や研究拠点長など要職を担う人材へと成長していることを紹介。

アカデミアやスピンオフ企業が世界の創薬イノベーションを牽引する現状を示し、日本の基礎研究力が国際競争の中で果たせる役割を強調した。

ー概要説明ー

PhRMA Science & Regulatory委員会委員長の高田渉氏が本シンポジウムの趣旨と進行について説明し、アカデミア・産業界・行政が一堂に会するこの場を、単なる情報交換にとどまらず国際展開への足がかりとすることを期待すると述べた。

ー第1部 基調講演ー

■安藤直美氏(モーリーン・アンド・マイク・マンスフィールド財団)

「人が未来をつくる ─ Mansfield–PhRMA研究者プログラムの軌跡」と題し、2013年から10年以上にわたるプログラムの歩みを紹介した。

各年度の参加者が米国での研修を通じて研究テーマを発展させ、帰国後は教授や研究拠点の責任者として活躍する事例を示した。人材育成と国際交流を継続することが、日本の創薬力強化に不可欠であると強調した。

■楠 淳氏(ジョンソン・エンド・ジョンソン イノベーション)

「国内アカデミア創薬に対してグローバル企業の視点から」として、日本の研究成果を国内にとどめず、積極的に世界へ発信していく必要性を指摘した。

加えて、早期段階からの産学連携の重要性や、知財・規制を理解した人材を育成することが、国際競争力を高めるための鍵であると述べた。

■藤本利夫氏(アイパークインスティチュート株式会社)

「日本型創薬エコシステムについて~現場の視点から~」において、湘南アイパークの取り組みを例に、日本独自の創薬エコシステムの可能性を示した。

多様な研究者や企業、行政が集うオープンな環境がイノベーションを加速させることを紹介し、日本発のシーズを世界に展開するには国際的な発信力と資金調達の仕組みが欠かせないと述べた。

■内田 隆氏(国立研究開発法人AMED)

「規制当局の視点から考える創薬力強化の将来展望」と題し、AMEDが進める「創薬ベンチャーエコシステム支援強化事業」を紹介した。

国内の創薬ベンチャーを支援する枠組みを整備する一方で、国際経験を持つ人材の不足や省庁間の連携不足を課題として挙げ、産学官の協力による持続的な基盤整備の必要性を強調した。

ー第2部 アカデミア創薬の現状と展望ー

■永井 純正先生

「日本の創薬力向上のためにアカデミアが担うべき真の役割とは何か」と題し、ARO(Academic Research Organization)の機能を解説した。

橋渡し研究から医師主導治験までを一貫して支援する体制を紹介し、公的事業の枠組みを活用しながら、知財や研究資金を含めた包括的な支援を行う重要性を強調した。

■橋詰 淳先生

「アカデミアにおける創薬・開発の実践と教育の役割」において、臨床研究教育やARO活動の事例を報告した。

薬事や知財に関する「伴走支援」を通じて研究者が研究に専念できる環境を整えていることを示し、さらに医療機器分野への支援や、国際的な動向を迅速に研究者へ還元する仕組みの必要性を述べた。

■川堀 真人先生

「脳を直す幹細胞製品の上市に向けた挑戦」として、脳疾患に対する幹細胞治療の臨床応用を紹介した。

骨髄由来細胞を用いた再生医療研究の進展や、国内外で進む臨床試験の現状を示し、研究と臨床を結びつけるためには規制・倫理面での連携が不可欠であると強調した。

■稲垣 絵海先生

「規制当局の視点から考える創薬力強化の将来展望」と題し、再生医療製品や医師主導治験の審査経験を踏まえて、創薬力強化に向けた課題を説明した。

資金調達や体制整備の難しさを指摘するとともに、若手研究者が臨床研究に参画することの重要性を訴えた。

ーパネルディスカッションー

PhRMA「グローバル展開を目指す国内アカデミア創薬」をテーマに、永井先生・橋詰先生・川堀先生・稲垣先生が議論を行った。

人材不足、資金調達、国際連携の脆弱さといった課題が共有され、製造受託(CDMO)の現状や国内市場の縮小にも言及があった。

一方で、Mansfield–PhRMAプログラムを通じて築かれた国際ネットワークの成果が紹介され、これを活かして日本のシーズをグローバル展開につなげることの重要性が確認された。

ーまとめー

本シンポジウムでは、日本のアカデミア創薬の現状と課題が多角的に示された。

強みとしては基礎研究力の高さや人材交流の成果が確認された一方、国際発信力や社会実装に向けた仕組みの不足が繰り返し指摘された。

今後は、人材育成・産学官連携・制度基盤の整備を通じて研究成果を世界に展開し、日本発のイノベーションが国際医療に貢献することが期待される。

【シンポジウムの模様】

開会挨拶

第1部 基調講演

第2部 アカデミア創薬の現状と展望

パネルディスカッション

閉会の挨拶

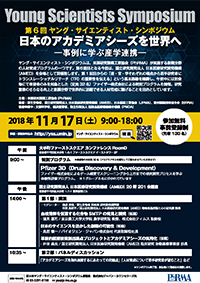

■『第5回ヤング・サイエンティスト・シンポジウム』

~がん治療薬開発に必要なBio-infrastructure とは~